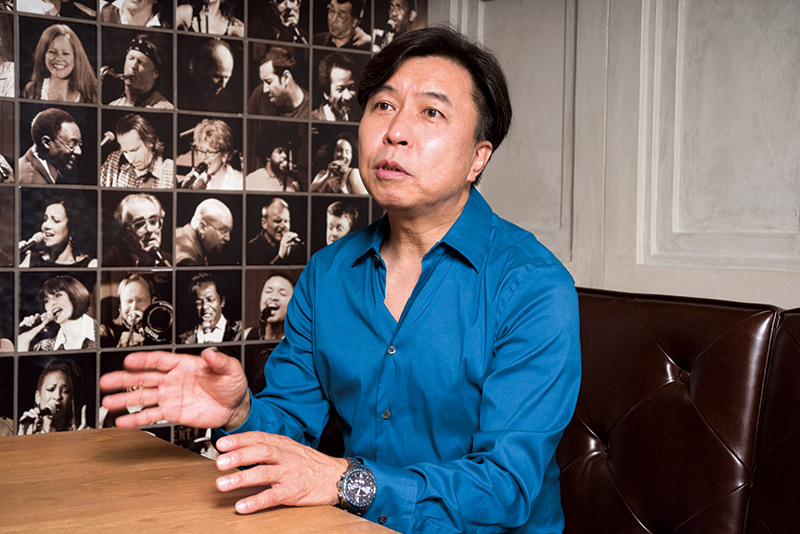

[30周年スペシャルインタビュー]小曽根真

![[30周年スペシャルインタビュー]小曽根真 [30周年スペシャルインタビュー]小曽根真](/jp/news/images/199ozoneinterview_A.jpg)

My Favorite Things about Blue Note Tokyo

MAKOTO OZONE

1990年の小曽根真バークリー・トリオで初登場。以来、出演数は30回を超え、ブルーノート東京の歩みを語る上で欠かせないアーティストだ。そんな"Mr.ブルーノート東京"たる小曽根さんに、旧店舗時代からの関わりを語っていただいた。

「ブルーノート東京最多の出演者と言われると、驚いてしまいます。僕、そんなに出ているんですね。骨董通りにあった旧店舗の頃からの付き合いですから、長いですよね。あの頃、出演者は1週間の帯で6日間通してやっていましたよね。旧店舗の頃は今ほどお客さんが入らなくて、それでも僕に声をかけていただいてご恩を感じています」

リストを見ながら、小曽根さんは自らのブルーノート東京出演歴を懐かしそうに振り返る。

「一番最初にやったバークリー・トリオというのは、タイガー(大越。ボストン在住、バークリー音楽院卒の先輩トランペッター)らとやったやつですね。92年にはパキート(・デ・リベラ)ともやっていますけど、一時よくツアーをやっていました。94年にはゲイリー・バートン(バークリー時代の恩師であるヴィブラフォン奏者で、小曽根さんの初期4作品もプロデュースした)とのデュオが復活してやっていますね。そして、1997年からはザ・トリオで出るようになったんですね。『ソー・メニー・カラーズ』を出した2001年の際のお客さんの盛り上がりは凄くて、今でも覚えています。2002年にはザ・トリオにクラウディア・アクーニャ(チリ出身の女性シンガー)が入り、その翌年にはザ・トリオにストリング・カルテットが加わりました。それから、2005年からはノー・ネーム・ホーセズもやるようになるんですね」

彼のビッグ・バンドであるノー・ネーム・ホーセズは、ブルーノート東京がプレミア公演の場となった。

「ブルーノート東京さんのおかげでできたようなものです。ぶっちゃけた話、ビッグ・バンドは制作費がかかりすぎて、皆にちゃんとギャラを払えない。でも、それができるようにやらせてくださいとお願いし、実現させる事ができました」

小曽根さんにとって、ブルーノート東京は新たな出会いの場にもなっているという。

「この6月に、マイク・スターンのバンドに入った時は楽しかった。ブルーノート東京ではいろんな音楽家との出会いもあって、そういう意味では素敵な交流の場、出会いの場でもありますね。アンナ・マリア・ヨペック(ポーランド人広角型ジャズ・シンガー)なんて僕がここに聴きにきて、それで僕のショパンのアルバム(2010年作『ロード・トゥ・ショパン』)に参加してくださいと楽屋で頼んだんですから。彼女の歌を聞いて、この歌が入ってくれたならショパンのアルバムは成立すると思ったんです。あと、チック・コリアの公演に飛び入りして弾いた時のミラクルな瞬間は記憶に残っています。本当に、幸せな瞬間でした。それから、ブランフォード・マルサリスの公演で、ジョーイ・カルデラッツォが来れない時に僕が2日間弾いたんですが、あれも楽しかった。ブランフォードと火がついてしまい、学生の時みたいに二人で弾きまくってしまいましたから。学生には音数じゃないんだよとか言いながら、あの時はもう弾きまくり。彼と初めて会った19歳の時に戻ってしまいました(笑)」

バークリー音楽院を卒業し、米CBSコロムビアからデビューしたのが1984年。当初からワールドワイドに活動を始めた彼ゆえ、世界の様々なジャズ・クラブに出演してきている。そんな彼にとって、ブルーノート東京はどんなヴェニューと感じるのだろう。

「もう、ダントツに素晴らしいクラブです。ジャズという音楽はいろいろな国でリスペクトされていると思いますが、ブルーノート東京の場合はそこに日本のおもてなしの文化が乗ってくるんですよ。たとえばバラードをやっている時にエアコンを切るとか、シェフは一刻も早く出して欲しいはずの料理を演奏のタイミングを見てサーヴしたり。演奏者がやりやすくなる環境を作ることにすごく気を使われている。本当に音楽好きの人がスタッフをしており、"ミュージック・ファースト"が徹底されていると実感できるんですよ。なので、音楽家にとってここで演奏できるのは冥利に尽きます」

さらに、小曽根さんはこうも続けた。

「それで、食事がおいしいじゃないですか。これは大きいですよね。おもてなしの感覚や食事の美味しさも含め、そういう意味では、ブルーノート東京はすごくいいハイ・スタンダードを作りあげたんじゃないかと思います。そして、皆それを分かった上で、今日はちょっと気合いを入れてブルーノート東京に行こうとなっている。ただジャズを聴きに行こうではない、それを超えたスタンダードを作り、それがちゃんと根付いたというのがすごいと思います」

photography = Hiroyuki Matsukage

interview & text = Eisuke Sato